Ankommen

Advent heißt Ankunft.

Und wir sind es gewohnt, dass im Advent allerlei ankommt: Pakete, Grußkarten, hin und wieder auch Gäste.

Doch das ist nicht alles. Da kommt noch mehr im Advent. Noch etwas anderes. Etwas, das sich nicht verschicken lässt wie Pakete oder Karten. Aber eine Art Gast ist es schon. Ein heiliger Gast. Er ist noch unterwegs. Er ist noch nicht da. Aber wir wissen, dass er sich aufgemacht hat und die Vorfreude auf ihn prickelt in unseren Herzen.

Es gibt ja Leute, die sich beklagen, dass wir vergessen haben, um wessen Ankunft es im Advent wirklich geht. Dass wir viel zu beschäftigt sind, Pakete zu verschicken und entgegenzunehmen, Lichterketten anzubringen und Bleche voller Köstlichkeiten zu backen. Dass wir in all dem Trubel den heiligen Gast aus dem Blick verlieren, der sich zu uns aufgemacht hat.

Aber wisst ihr was? Ich sehe das anders. Für mich ist das alles ein Ausdruck unserer Sehnsucht. Unserer Sehnsucht, dass der heilige Gast auch wirklich den Weg zu uns findet. Mit dem Duft von Zimtsternen versuchen wir, ihn herbeizulocken. Mit den Lichterketten markieren wir den Ort, an dem er uns finden kann. Und indem wir Geschenkpakete verschicken, sagen wir: Wir sind es wert, dass Du zu uns kommst, denn wir sind großzügig und liebevoll.

Ja, so sehe ich das. Für mich steckt in all dem Adventsgewirbel die inständige Bitte: Komm doch zu uns, heiliger Gast. Mach uns froh, im innersten Herzen froh, wie nur du es kannst.

Und der Gast? Er sieht unsere Sehnsucht. Er hört unsere Bitte. Natürlich tut er das. Und kommt dann trotzdem oft genug ganz anders zur Welt, als wir uns das vorgestellt haben. Kommt ausgerechnet da an, wo es schlecht riecht und dunkel ist. Soviel ich weiß gab es keine Lichterketten im Stall von Bethlehem und ob die Hirten bei ihrem Besuch wirklich an ein wärmendes Fell für das Neugeborene gedacht haben, wie man es immer wieder in Krippenspielen sieht … wer weiß.

Und so erzählt uns die Heilige Nacht, dass Gott letztlich doch unerwartet und überraschend in unserer Welt ankommt. Tröstlich finde ich das, jedes Mal aufs Neue. Denn es hängt im Letzten eben doch nicht an uns, dass das Wunder geschieht.

Vom Erinnern und Fortgeben

Als Adele ein Kind war, wohnte sie mit ihrer Familie gleich neben der Kirche. Ihr Vater war der Küster der Gemeinde. Er läutete sonntags die Glocken, leerte die Opferstöcke und fegte im Herbst die Blätter vom Kirchhof, im Winter den Schnee. Und jeden Freitagnachmittag spielte er mit seinen Freunden Skat, in einer Stube oben auf dem Kirchturm.

An manchen dieser Freitagnachmittage schlich sich die kleine Adele von der Mutter fort. Sie angelte sich den Hut des Vaters von der Garderobe, lief auf die Straße, hinüber zur Kirche und schlüpfte durch die große Tür hinein. Sie stieg die Treppe zum Kirchturm hoch, betrat die Stube und ging dann von einem der Skatbrüder zum anderen, den offenen Hut des Vaters auffordernd in der Hand. Dabei sagte sie einen Bibelvers, den sie in der Sonntagsschule gelernt hatte: »Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.«

Die Männer lachten, kannten dieses kleine Ritual schon und legten Adele etwas in den Hut: Pfennige, auch mal ein Bonbon. Die Bonbons aß sie auf. Aber das Geld steckte sie in den Opferstock am Kircheneingang. Das fiel ihr leicht. Sie wurde jedes Mal ganz fröhlich dabei.

Nun ist Adele fast 70 Jahre alt. Der Vater ist schon lange tot und die Glocken der Kirche läuten automatisch. Aber sie kann sich noch gut erinnern. An den Moment der Aufregung, bevor sie die Tür zur Turmstube öffnete. An den Übermut mit dem sie hinterher die Stufen heruntersprang. An das Gefühl von Heiligkeit, wenn sie die Pfennige in den Opferstock tat.

Noch immer ist sie freigiebig. Sie spendet regelmäßig für Unicef, obwohl ihre Rente schmal ist. Sie verschenkt Kaffee und Nudeln, wenn die Leute von den kleinen Wanderzirkussen bei ihr klingeln. Ihren Enkeln schenkt sie Zeit. Seit einigen Monaten bringt sie ihnen das Skatspielen bei.

Nicht alles, was Adele selber im Laufe ihres Lebens bekommen hat, war so süß wie die Bonbons oder so leicht wie die Pfennige, die die Männer ihr damals in den Hut legten. Es war auch Bitteres dabei und Schweres. Aber weil sie geübt ist im Fortgeben, hat sie auch das Schwere und Bittere nicht für sich behalten. Sie hat es geteilt, mit ihrem Mann, mit ihren Freundinnen und mit Gott. Süß ist es dadurch nicht geworden. Aber leichter schon.

Über das Schreien

Predigttext: Markus 9,17-27 am 17. Sonntag nach Trinitatis

Über das Schreien

Ist Euch das aufgefallen? In dieser Geschichte wird ganz schön viel geschrien. Der Vater des kranken Kindes schreit. Der böse Geist schreit. Jesus schreit nicht in dieser Geschichte, aber viel hat wohl nicht gefehlt. Er ist auf jeden Fall genervt.

Mit dem Schreien ist das so eine Sache. Manchmal ist es die einzige Option.

Für Babys zum Beispiel. Babys schreien, wenn sie Schmerzen haben oder Hunger oder eine volle Windel. Wenn sie Hilfe brauchen. Schreien ist ihr einziges Mittel, auf sich aufmerksam zu machen.

Oder denkt an den Iran. Vor einem Jahr begannen Menschen hier ihren Proteste gegen das Regime herauszuschreien. „Frau, Leben, Freiheit“ haben sie gerufen. Hunderte, tausende Menschen auf den Straßen und Plätzen von Teheran und vielen anderen anderen Städten.

Mit dem Schreien ist das so eine Sache. Manchmal ist es deine einzige Option.

Aber auch das stimmt: Nicht jedes Geschrei dient einem guten Zweck oder macht auf ein echtes Bedürfnis aufmerksam.

In einer Zeitung hab ich gelesen, wie die bayrische Spitzenkandidatin der Grünen in Bierzelten niedergeschrien wird, noch ehe sie selber etwas gesagt hat. Solche Schreihälse machen mich wütend.

Und wenn ich Eltern erlebe, die ihre Kinder auf offener Straße oder im Supermarkt anschreien, macht mich das traurig. Mit tun die Kinder leid, die angeschrien werden. Mir tun aber auch die Eltern leid. Eltern, die schreien, haben die Nerven verloren oder die Kontrolle oder beides. Passiert mir übrigens auch immer wieder. Erst neulich bei Kilometer 435 auf unserer Urlaubs-Fahrt nach Italien.

Der Vater

Er hat es ja zuerst ohne Schreien versucht, der Vater in unserer Geschichte aus dem Markusevangelium. Dafür bewundere ich ihn. Vor allem, wenn ich mich in seine Situation versetze. Das Kind dieses Mannes ist krank, schon lange, vielleicht seit seinem dritten Lebensjahr. Vielleicht sogar schon länger …

Ich stelle mir vor, was diese Krankheit mit dem Mann gemacht hat. Mit ihm, mit seiner Frau. Die ständige Sorge. Die ständige Verantwortung. Das Kind kann nicht ohne Aufsicht sein, niemals. Jederzeit kann ein Anfall kommen. Jederzeit kann es lebensbedrohlich werden.

Und natürlich hältst du, wenn Du so ein krankes Kind hast, permanent Ausschau nach jemandem, der euch helfen kann. Fragst Verwandte und Bekannte. Kennt ihr nicht noch jemanden? Einen Arzt? Jemanden mit einer neuen Methode? Einen Exorzisten? Denn dass ein böser Geist für die Anfälle verantwortlich sein muss, ist allen klar. Und natürlich kennt immer jemand einen. Also machst Du dich auf. Das Kind immer dabei. Die Anfälle immer dabei. Und immer das Warten, bis der Arzt Zeit für dich hat. Und am Ende stellt sich heraus, dass alles umsonst war.

Der Vater hat es ja erst ohne Schreien versucht. Hat sich an die Jünger gewandt – so stelle ich es mir vor. Hat zugeschaut, was sie versucht haben. Erst der eine, dann der andere. „Lass mich nochmal.“ Wie sie sich beraten haben. Nervös geworden sind, zu streiten anfingen. Das hat er sich angeschaut und sich zusammengerissen und erst nichts gesagt. Auch dann nicht als die Jünger zugegeben mussten, was offensichtlich war: dass sie den bösen Geist nicht in den Griff bekommen. Trotz aller Bemühungen. Aber nun ist Jesus selbst da. Der Vater wittert seine Chance. Die letzte Chance für heute. Vielleicht sogar für immer.

Er nennt Jesus sein Anliegen und Jesus stellt Fragen: Seit wann? Und wie oft? Und das ist ja eigentlich gut, wenn jemand uns fragt und nicht schon alles zu wissen meint. Aber der Vater hat diese Fragen schon so oft gehört und so oft beantwortet und er hat schon so oft gehofft. Er ist erschöpft vom Bitten, Hoffen und Enttäuschtwerden. Deswegen ist sein Ton jetzt schroff: „Kannst Du was?“ fragt er Jesus sinngemäß. „Kannst wenigstens Du mit diesem Geist fertig werden, wo doch die Deinen so jämmerlich versagt haben?“

Irre ich mich oder reagiert Jesus gereizt? Ich könnte es ihm nicht verdenken. Er antwortet dem Mann jedenfalls: „Du zweifelst an meinem Können? Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt.“

Diese Antwort finde ich spannend. Sie könnte der Beginn einer interessanten theologischen Diskussion werden. Einer Diskussion, bei der ich gern dabei wäre. Ich hätte viel Fragen an Jesus. Ich würde fragen. Von wessen Glauben redest Du? Vom Glaubens des Vaters? Oder redest von Dir? Von Deinem Glauben, Jesus, der so groß und tief ist, dass er alles vermag. Aber das kannst Du doch nicht im Ernst von uns verlangen. Wie sollen wir das hinbekommen?

So hätte ich Jesus gefragt und dann gerne gehört, was er antwortet und sicher noch mal nachgefragt und diskutiert ….

Dem Vater des kranken Kindes ist nicht nach Diskutieren. Er will nur dass seinem Kind geholfen wird. JETZT. Und deswegen ist das der Moment, in dem er die Nerven verliert. Er schreit Jesus an. So steht es in der Bibel. Der Vater schreit Jesus an. Er schreit: "Ich glaube, hilf meinem Unglauben."

Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kenne so etwas. Ihr vielleicht auch. Wenn zwei Gefühle in einem streiten. Wenn Gottvertrauen und Glaube mit der Angst kämpft, mit der Angst vor der Zukunft. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass Empathie mit den Schwächsten einer Gesellschaft, – mit Flüchtlingen etwa – dass Empathie mit diesen Menschen ein Grundpfeiler unseres Zusammenlebens ist. Ich glaube daran, dass sich diese Einsicht langfristig durchsetzen wird. Und ich bin sicher, dass wir Christen viel dazu beitragen können und es auch tun. Und gleichzeitig sehe ich, wie genau diese Empathie gerade an Bedeutung verliert.

Wie rechte Schreihälse immer lauter werden und die leisen Stimmen übertönen. Weltweit, aber auch hier in Deutschland. Warum versagen wir gerade und bekommen das nicht in den Griff? Oder bekommen wir es noch in den Griff? Vertrauen und Angst im Widerstreit.

Zurück zu unserer Geschichte, in der der Vater Jesus gerade anschreit. Er hat die Nerven verloren und die Kontrolle. Aber das ist in diesem Fall gut. Denn für ihn und sein Kind geht es um Leben und Tod. Und Jesus versteht das und handelt.

Wisst ihr, ich bewundere Jesus für die Kraft seiner Worte. Ich bin dankbar für seine Gleichnisse, für die Bergpredigt, für die tiefsinnigen Gespräche mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber noch dankbarer bin ich dafür, dass Jesus im Zweifel das Predigen sein lässt und das Diskutieren auch. Dass er hinhört und versteht, dass dieser Mann ihn aus schierer Not anschreit.

Ein Schreihalt verlässt die Bühne

Jesus hört hin, versteht und hilft. Und das führt hier in unserer Geschichte dazu, dass ein Schreihals gehen muss. Der böse Geist, der von dem Jungen Besitz ergriffen hat. Dieser Geist schreit nicht im Dienst einer guten Sache. Er will zerstören. Er bringt den Jungen in Gefahr.

Das kommt mir vertraut vor - Schreihälse, die von anderen Besitz ergreifen und unsere Gesellschaft in Gefahr bringen. Sie hocken in Bierzelten und brüllen andere Meinungen nieder. Und wenn wir sie gewähren lassen, wird es nicht beim Brüllen bleiben. Es bleibt schon jetzt nicht mehr dabei. Sie sitzen ja schon in Rathäusern und Landtagen und haben politische Macht.

Jesus bedroht den bösen Geist und nennt ihn beim Namen und da muss der Schreihals klein begeben und verschwindet. Das Kind ist wieder frei. Sein Vater atmet auf und alle anderen, die dabei sind, auch. Und ich denke: Dieses Mal ist es gut gegangen.

Und dann geh ich zu den Jüngern und stell mich zu ihnen, zu denen die gescheitert sind an diesem bösen Geist, aber trotzdem bei Jesus bleiben, bei ihm bleiben dürfen. Dort stehe ich mit meiner Angst vor der Zukunft, dem Wissen um meine begrenzte Kraft und mit grenzenlosem Vertrauen.

Wie ein Flüstern, Piepsen, Brausen

Wie klingt Gottes Stimme? Wie das Geflüster von zweien, die sich ihre Bettdecke wie ein Zelt über die Köpfe gezogen haben, um Geheimnisse miteinander zu teilen.

Wie das stetige monotone Piepsen all der Monitore und Spritzenpumpen, die auf einer Intensivstation Menschenleben schützen und retten.

Wie dieser unbändige Sturm vor einigen Jahren, mitten im Februar. Es war die Zeit, als unzählige Menschen in Tunesien und Ägypten auf die Straße gingen, um für ein besseres Leben zu kämpfen. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich erinnere mich, wie es vor meinem Fenster krachte. Ich erinnere mich, wie altes Laub durch die Luft wirbelte und Äste herunterbrachen. Es machte mir Angst. Und trotzdem ging ich damals nach draußen vor die Tür und stellte mich in den Wind. Und er war warm. Es war ein Frühlingssturm.

Wie klingt Gottes Stimme? Wie ein Flüstern, Piepsen, Brausen. Zart und gewaltig. Zermürbend. Verheißungsvoll.

Ich glaube ja, dass man sie überall hören kann – Gottes Stimme. Dass sie einen in jedem Geräusch, in jedem Ton packen kann. Auch in jedem Wort, das mir ein anderer sagt. In jedem Satz, der mich öffnet oder tröstet, mich zurechtrückt oder einfach nur weiter durchhalten lässt.

Wie klingt Gottes Stimme? Wie die Stimme meines Freundes. Vor wenigen Tagen haben wir miteinander telefoniert. Er sagt, dass er jetzt eine Pause mit der Chemo macht. Er sagt, dass sein Körper das einfach nicht mehr verkraftet. Er sagt, dass er die Hoffnung trotzdem nicht aufgibt. Und wenn er durchhält, tue ich das auch.

Andacht zum Wochenspruch für Sexagesimae: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. (Hebräer 3,15)

Osterlieder

Sie kommen aus Cleveland und Nazareth, aus Memphis und vom Gebirge Ephraim.

Sie heißen Nina, Maria, Tracy und Hanna.

Und sie singen.

Hanna vom Gebirge Ephraim singt. Maria aus Nazareth. Tracy Chapman aus Cleveland und Nina Simone aus Memphis. Vielleicht kennt ihr sie ja oder eins ihre Lieder.

Wovon handeln die Lieder, die Frauen gewöhnlich singen? Von der Liebe, nach der sie sich sehnen, die sie gefunden oder wieder verloren haben? Ja manchmal ist das so. Aber Hanna, Maria, Tracy und Nina singen von etwas anderem. Sie singen vom Aufbegehren, vom Aufstehen und Auferstehen. Sie singen von einer Revolution.

Eins dieser Lieder ist heute schon erklungen: Das Lied von Tracy Chapman aus Cleveland. „Talking about a revolution.“

Ein anderes dieser Revolutionslieder hören wir gleich. Hannas Lied. Aber bevor es erklingt, muss man ein paar Dinge über Hanna wissen.

Hanna vom Gebirge Ephraim konnte keine Kinder bekommen. Und das war damals nicht nur ein persönliches Leid (das ist es ja heute immer noch) sondern auch ein soziales Desaster. Frauen ohne Kinder, vor allem ohne Söhne wurden belächelt und abschätzig behandelt, von den anderen Frauen, manchmal sogar von ihren eigenen Männern.

Immerhin: Hannas Mann hält zu ihr, versucht sie zu trösten: „Du hast doch mich. Meinst du nicht, dass du dich mit der Situation abfinden kannst?“

Aber das kann Hanna nicht. Sie hält fest an ihrem Wunsch, an ihre Traum. An ihrem Traum von einem besseren Leben. In ihrer Not wendet sie sich an Gott und schlägt ihm eine Art Handel vor. Hanna betet zu Gott: „Wenn Du mir einen Sohn schenkst, verspreche ich, ihn dir wieder zurückzugeben. Ihn dir zu weihen und der Obhut einer deiner Priester anzuvertrauen.“

Und Hanna wird schwanger und bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Samuel und stillt ihn drei Jahre lang und geht dann zusammen mit ihrem Mann zum Heiligtum von Silo und gibt das Kind dort ab, gibt Samuel in die Obhut anderer Leute.

Und dann, nachdem die Eltern ihr Kind fortgegeben haben, heißt es in der Bibel. Und sie beteten dort den Herrn an. Und weiter: Und Hanna sang:

„Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Horn ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der HERR, außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde; denn der HERR ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der HERR tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des HERRN, und er hat die Erde darauf gesetzt.“

Hanna singt. Es ist ein kraftvolles Lied. Von Freude ist die Rede, von Stolz, von ihrem, von Hannas Stolz, es allen gezeigt zu haben, den Frauen, die über sie gelacht haben, den jungen Männern, die auf sie gezeigt haben. Hanna singt: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn.

Aber ihr Lied bleibt nicht im Privaten. Hanna nimmt das größere Bild in den Blick, die Gesellschaft und ihre Verhältnisse. Und weil sich ihr Leid gewendet hat, sieht sie die Welt mit neuen Augen. Sieht, wie sie sein könnte oder bisweilen sogar schon ist, da wo sich der Himmel spiegelt in unseren Fenstern und Pfützen und Tränen. Hanna singt von der Welt, wie Gott sie ursprünglich gemeint hat und wie er sie wieder haben will.

Hanna singt so wie es viele Jahre später die 14jährige Maria aus Nazareth tut als sie zu ahnen beginnt, was es bedeutet wenn eine wie sie von Gott ausgewählt wird, was es bedeutet für die Welt, wenn junge Mädchen anfangen, Geschichte schreiben.

Und ihr wisst sicher, dass diese neue Welt, von der Hanna und Maria singen

• eine andere ist als die, in der die beiden großgeworden sind

• eine andere Welt als die, in der Nina Simone aus Memphis am Musikkonservatorium abgelehnt wurde, weil sie nicht nur jung und begabt, sondern auch schwarz war

• Eine andere Welt als die in der Tracy Chapmans alleinerziehende Mutter Mühe hatte, den Kühlschrank zu füllen und ihre Kinder satt zu bekommen

• Es ist auch eine andere Welt als die, in der wir Tag für Tag aufwachen

Hanna und Maria und später auch Nina und Tracy singen von der Welt, wie sie sein könnte, sein müsste, wenn es nach dem Willen Gottes ginge: Es ist eine Welt, in der einer wie Putin schon längst im Gefängnis wäre. Eine Welt in der Firmenerben in den Wartezimmern der Arbeitsagentur sitzen und sich fragen würden, ob es dieses Mal einen Job für sie gibt. Eine Welt, in der Alleinerziehende die schönsten und hellsten Wohnungen bekommen, die es in der Stadt gibt. In der kein Kind in die Schule geht, ohne eine gefüllte Brotdose im Ranzen oder Rucksack. In der du die beste medizinische Versorgung bekommst, vor allem, wenn du zufällig im Südsudan geboren wurdest.

Es ist eine Welt, in der du als Frau ohne Angst nachts durch die Straßen laufen kannst. In der dich niemand komisch anschaut, wenn du einen Schleier trägst, sondern dir die Leute im Gegenteil freundlich zulächeln. Es ist eine Welt, in der Synagogen nicht bewacht werden müssen und der Gazastreifen dafür bekannt ist, dass es sich dort so gut lebt.

Von dieser anderen, neuen Welt singt Hanna. Vom Aufstehen und Auferstehen der Verachteten und Hilfsbedürftigen singt sie. Sie kann das, weil sie schon einen Zipfel dieser neuen Welt in der Hand hält, weil sie weitsichtig geworden ist durch ihre eigene Geschichte. Trotzdem stelle ich mir vor, dass sie geweint hat, während sie ihr Lied sang. Ich hätte geweint in ihrer Situation, so kurz nachdem ich mein Kind fortgegeben habe. Revolution hin oder her.

Hanna singt ihr Lied von der neuen Welt, in der es nach dem Willen Gottes geht. Sie weint dabei und ihr Mann auch, so stelle ich es mir vor. Und wisst Ihr was? Ich finde, erst dadurch wird Hannas Gesang zu einem Osterlied.

Denn Ihr Lieben, es ist doch so: Ostern ist keine schmerzfreie Angelegenheit. Alles, was davor passiert ist: Die Enttäuschung Jesu über seine Freunde im Garten Gethsemane und wie er ausgelacht wurde von den Soldaten und dann auf Golgatha elend und gottverlassen gestorben ist. All das ist ja trotzdem geschehen, trotz Ostern und es geschieht weiter an so vielen Stellen in unserer Welt.

Und deswegen kann ich die Frauen aus der Ostergeschichte verstehen, die unser Lektor vorhin vorgelesen hat …

Die Frauen, die in aller Herrgottsfrüh zum Grab Jesu gingen und dort auf den Engel trafen, der ihnen Unerhörtes sagt …

Ich kann verstehen, dass diese Frauen nicht in Jubelschreie ausgebrochen sind. Dass sie nicht angefangen haben laut „Halleluja“ zu singen oder „We are the champions“ auf Aramäisch, sondern dass sie wortlos und mit pochendem Herzen weggerannt sind von diesem Friedhof. Zu frisch war die Erinnerung an Karfreitag, zu groß die Angst von den Soldaten und vor Herodes und Pilatus, denn die waren ja alle noch da.

Ostern heißt nicht, den Schmerz für immer abzustreifen oder zu vergessen, was du erlitten hast oder hergeben musstest. Aber Ostern hilft dir, weiterzumachen. Wieder zu glauben. Wieder auf Gott zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass sich seine Macht im Scheitern zeigt. Darauf zu vertrauen, dass er sich die Welt anders gedacht hat als sie ist und dass dieses neue Welt schon jetzt in unsere Gegenwart hineinragt.

Mit den Osteraugen wirst du sie sehen, diese neue Welt und vielleicht wirst du davon singen. Mit den alten Worten, mit denen schon Hanna und Maria von dieser Welt gesungen haben. Oder mit dem zornigen Soul in der Stimme wie Nina Simone aus Memphis. Oder so verhalten und leise wie Tracy Chapman mit ihrer Gitarre bis heute von dieser neuen Welt singt. Erst gestern wieder, an ihrem 60. Geburtstag.

Ich hoffe, auch Du wirst davon singen.

Zwei Geschichten

„Wissen Sie“, sagt Waltraud Märker in ihrer weihnachtlich geschmückten Stube, während sie mir Kaffee nachschenkt und der Pyramide einen Schubs gibt, um sie wieder in Schwung zu bringen, „wissen Sie, ich kann mein Leben als zwei unterschiedliche Geschichten erzählen. In der einen hab ich mit elf Jahren Polio bekommen und musste ins Krankenhaus. '45 war das. Also sind meine Mutter und mein Bruder ohne mich aus unserem schlesischen Dorf geflohen. Ich lag bis April im Krankenhaus und kam dann zu einer Tante, die man glücklicherweise ausfindig machen konnte. Erst zwei Jahre später hab ich meine Mutter und meinen Bruder wiedergefunden.

Ich war schlecht in der Schule und hab sie ohne Abschluss verlassen. Meinen Mann Rudi hab ich beim Tanzen in der Konsumgaststätte kennengelernt. Wissen Sie überhaupt was das ist, Frau Pfarrer?“

Ich nicke vage, nehme einen Schluck aus meiner Kaffeetasse und registriere, dass sich die Pyramide dank des beherzten Anschubs nun beharrlich und entschlossen dreht, so wie es sein soll. Frau Märker erzählt weiter: „Ich war dann auch gleich schwanger von Rudi, mit gerade mal 17 Jahren und wir haben schnell geheiratet. Dann kam das zweite Kind – die Monika, die kennen Sie ja. Unsere Ehe war nicht gerade glücklich. Der Rudi war auf Montage und fast nie da. Na und er hatte auch andere Frauen, das hab ich schnell gemerkt. Irgendwann hab ich ihn verlassen und meine Kinder allein großgezogen. Später, das war schon nach der Wende, ist der Rudi krank geworden und da hab ich ihn wieder aufgenommen und gepflegt bis zum Schluss.“ Sie schaut aus dem Fenster in den dunklen Winternachmittag hinaus und schweigt.

„Und die andere Geschichte, Frau Märker“ frage ich. „Was ist die zweite Version ihrer Geschichte?“ „In der anderen Geschichte hat mir die Polio den grauenhaften Treck erspart, von dem mir mein Bruder und meine Mutter erzählt haben, erst viele Jahre später. Meine Tante, bei der ich die zwei Jahre nach dem Krieg gelebt hab, hat mir Kochen und Backen beigebracht, obwohl es damals ja gar nicht viel zum Kochen und Backen gab. Aber sie konnte zaubern in der Küche und hat das an mich weitergegeben, sonst hätte ich nach der Wende niemals mein eigenes Lokal eröffnen können.

Und ja mit dem Rudi war es nicht einfach, aber zumindest hat er nicht getrunken und mir auch nach der Trennung immer Geld für die Kinder gegeben. Und als er dann krank wurde und wieder bei mir eingezogen ist, hatten wir es richtig gut miteinander bis zu seinem Tod. Jetzt bin ich fast 90 Jahre alt, habe vier phantastische Enkelkinder, zwei Urenkel und mein Lokal gibt es immer noch.“

Wir reden noch eine Weile, trinken Kaffee und ich schaue mir Fotos von den Urenkeln an. Am Ende meines Besuchs spreche ich ein Gebet. Ich bete, wie immer etwas unbeholfen wenn ich es aus dem Bauch heraus machen muss: „Großer Gott. Danke, dass es Waltraud Märker gibt und dass sie bewahrt worden ist und dass es diese Tante gab, bei der sie so viel gelernt hat. Danke für Frau Märkers Familie, für ihre Tatkraft und dass sie heute so liebevoll auf ihre Lebensgeschichte zurückzublicken kann. Auch auf das, was schwierig war. Und danke, dass sie mir davon erzählt hat.“ Ich öffne die Augen. Frau Märker weint ein bisschen.

„Kommen Sie bald mal wieder“, sagt sie, „dann backe ich uns schlesische Apfeltorte.“ Wir lächeln uns an. Im Fenster über uns leuchtet der Stern.

Heute irgendwo

Irgendwo entdeckt heute ein Junge seine Liebe zum klassischen Ballett. Sie wissen schon: So wie in dem Film Billie Elliott. Nur dass es nicht in England geschehen wird, sondern in Dresden, Leipzig oder Annaberg.

Irgendwo heiraten heute zwei, zum dritten Mal.

Irgendwo sagt heute eine Ärztin, während sie mit das Ultraschallgerät über den Bauch einer jungen Frau bewegt. Schauen Sie mal: Das ist der kleine Fuß.

Irgendwo findet heute findet jemand ein Notenblatt hinter einem Schrank, das er viele Jahre gesucht hat. Er setzt sich ans Klavier und spielt die Melodie und fühlt sich als wäre er wieder 17 Jahre alt.

Irgendwo raucht heute eine Frau namens Sandra oder Anja zwei Zigaretten hintereinander, nimmt dann das Telefon in die Hand, ruft einen ehemaligen Klassenkameraden an und fragt ihn, warum er damals mitgemacht hat als die ganze Klasse sie gehänselt und schikaniert hat. Der Klassenkamerad sagt: Ich fand dich eigentlich gar nicht doof, ich war nur froh, dass ich nicht das Opfer war. Da löst sich etwas in dem Mädchen von damals.

Irgendwo bringt heute ein Junge seiner kleinen Schwester das Skifahren bei.

Und Kathrin sagt zu ihrem Mann. Weißt Du noch, heute vor 4 Jahre? Da waren die Schulen zu und der Kindergarten auch und wir saßen alle zuhause und sind fast durchgedreht. Da geht es uns doch jetzt wirklich besser.

Irgendwo sagt heute eine Hebamme zu einem frischgebackenen Elternpaar: Glückwunsch es ist ein Mädchen.

Und Gott ist überall dabei. Denn sein Name ist Aufbruch, Hoffnung, Mut und Glück.

Herzklopfen

Ich hab drei Kinder zur Welt gebracht. Eins davon am 23. Dezember. Jetzt sind sie alle Schulkinder, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war kurz nach ihrer Geburt. Wie es aussah, wenn sie gähnten. Wie sie sich manchmal vor Bauchweh gekrümmt haben. Und ich erinnere mich auch daran, wie es war, meine Hand auf ihre Brust zu legen und ihren Herzschlag zu fühlen.

Das Herz neugeborener Kinder schlägt schnell: 130 Mal pro Minute. Wenn mein Herz 130 Mal in der Minute schlägt, bin ich gerade gerannt oder sehr aufgeregt. Und deswegen stelle ich mir vor, dass auch das Herz eines Neugeborenen vor Aufregung so schnell klopft. Vor Aufregung darüber, was es jetzt alles erleben wird in dieser Welt, was es sehen, hören, riechen und fühlen wird.

Das Herz neugeborener Kinder klopft schnell, aber es klopft auch sehr zart.

So zart wie etwas pochen kann, das nur 20 Gramm wiegt. 20 Gramm – so leicht ist das Herz eines Kindes, das gerade auf die Welt gekommen ist. 20 Gramm - das ist so viel wie zwei Walnüsse oder ein Brief mit nur einem Bogen Papier.

Zart fühlt sich das Pochen des kleinen Muskels an. Zart und doch so heftig. Denn es ist nicht viel, was sich zwischen der Welt und dem Herzen eines neugeborenen Kindes befindet.

Nur ein wenig Gewebe, ein kleines Brustbein und ein bisschen zarte Haut.

Heute feiern wir den Heiligen Abend. Die Nacht, in der Jesus zur Welt kam - ein kleiner jüdischer Junge mit einem Herzen, das schnell, zart und heftig klopft. Und ich glaube ja, dass es Gott selbst ist, der im Herzschlag dieses Neugeborenen bei uns anklopft.

Zart, heftig, schnell.

Schnell klopft Gottes Herz, weil er den Menschen noch nie näher war als in diesem Moment.

Zart klopft Gottes Herz in der Weihnacht, so dass man es leicht überhören kann.

Heftig klopft es, weil ihn nun nichts mehr von uns trennt als ein wenig Gewebe, eine kleines Brustbein und ein bisschen zarte Haut.

Meine lieben Toten

In den letzten Monaten bin ich immer mal wieder zu dem kleinen Friedhof auf unserer Straße gegangen. Es gibt dort einen Kastanienbaum, zwei große Birken, einen riesigen Ahorn in der Mitte, Familiengrabstätten, Reihengräber.

Auf den Gräbern leuchten gerade noch die letzten Astern in lila, rot und gelb. In der Mitte des Friedhofs steht eine kleine romanische Kirche. Dahinter ein Wahnsinnsblick auf die Stadt, rote Dächer, die Elbe und der Dom auf dem Berg gegenüber.

Eine Bank gibt es auch auf dem Friedhof. Dort setze ich mich ab und zu hin und warte eine Weile. Und dann stell ich mir vor, dass meine lieben Toten vorbeikommen und sich zu mir setzen, so dass ich mit ihnen reden kann - in Gedanken natürlich.

Als erstes kommt mein Großvater. Mein Großvater ist schon mehr als 20 Jahre tot, aber nun sitzt er neben mir und sieht aus wie früher. Er ist frisch rasiert, seine Haut fühlt sich trocken an und ein bisschen rau. So wie ganz ganz feines Sandpapier.

Worüber wir beide reden, mein Großvater und ich, da auf der Friedhofsbank? Wahrscheinlich über Bücher. Eins seiner Lieblingsbücher war die „Unendliche Geschichte“ von Michael Ende. Ich mag das Buch auch. Also reden wir über Bastian und Atreju, über Fuchur den Glückdrachen und darüber, dass Phantasien grenzenlos ist.

An einem anderen Tag kommt meine Freundin. Sie ist erst letztes Jahr gestorben. Mit ihr rede ich über die Blumen auf den Gräbern, über das Herbstlicht. Ich frage sie, wie es jetzt so ist in ihrem neuen Zuhause. Sie fragt nach den Kindern, nach meinen und nach ihren. Und dann erzähle ich ihr, dass ich fast jeden Tag an sie denke. Weil ich zum Beispiel Socken in meinem Kleiderschrank finde, die ihre Oma gestrickt und meine Freundin an mich weitergegeben hat.

Und dann eines Tages, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, sitzt George Harrison neben mir auf der Bank. Einer der Beatles. Er hat seine Gitarre dabei. Und erst traue ich mich nicht, aber dann doch und bitte ihn, „Something“ zu spielen. So wie er es gespielt hat als ihm das Lied eingefallen ist. Und danach, als Zugabe – weil es immer wieder hilft – „Here comes the sun“.

Kämpfen

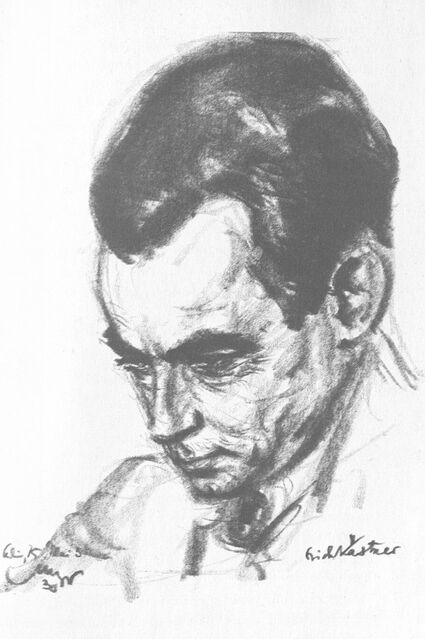

Der 29. Juli 1974 war auch ein Montag. An diesem Tag starb Erich Kästner. Genau 50 Jahre ist das jetzt her. Erich Kästner starb in einem Münchner Krankenhaus. Dabei war er gebürtiger Sachse, Dresdner genauer gesagt.

Im Juli 1974, kurz vor Kästners Tod, war die BRD gerade Fußballweltmeister geworden. Ob Erich Kästner das interessiert hat? Seine Leidenschaft galt eher dem Tennis, soviel ich weiß. Er hat selber viele Jahre lang leidenschaftlich gern die Bälle über das Netz gejagt.

Aber was rede ich hier von Fußball und Tennis! Erich Kästner bleibt uns ja nicht als Sportmann in Erinnerung, sondern wegen seiner Romane und Gedichte und Zeitungsartikel. Erich Kästner war Schriftsteller.

Kästners Romane handeln von Kindern namens Emil, Luise und Lotte und von Erwachsenen namens Fabian. Seine Gedichte handeln von der sogenannten Gegenwart. Über diese Gegenwart hat sich Erich Kästner meistens lustig gemacht. Über das stupide Arbeitsleben zum Beispiel, über Militarismus und immer wieder über die Nazis. Das hat den Nazis natürlich nicht gefallen. Kaum waren sie 1933 an der Macht, haben sie Erich Kästners Bücher öffentlich verbrannt, in seinem Beisein übrigens.

15 Jahre später – da war die Nazizeit vorbei - hielt Kästner eine Rede im Gedenken an diese Bücherverbrennung. Er sagte damals: "Die Ereignisse von 1933 bis `45 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät."

Ja, damals waren wir in Deutschland zu spät und wir haben zu wenig gekämpft. Das gilt auch für die Kirche. Die meisten Christen haben damals mitgemacht bei den Nazis oder zumindest nichts gegen sie unternommen. Ich finde, dass wir dieses Mal klüger sein könnten. Auch wegen Erich Kästner.

Bei der Fußball-EM haben wir es dieses Jahr immerhin ins Viertelfinale geschafft. Das deutsche Team hat gut gespielt und gut gekämpft. Leider hat es nicht gereicht. Bei dem anderen Kampf müssen wir besser sein und weiter kommen. Denn wie hat es unser Bundestrainer am Tag nach dem Aus formuliert? Er hat gesagt: „Es gibt Dinge, die sind noch wichtiger als Fußball.“

Eine Extraportion

Es ist immer ein aufregender Moment: Das Konzert ist vorbei. Die Musikerinnen haben die Bühne verlassen. Aber der Applaus hält an. Eine Minuten, zwei, drei. Und da das Licht auf der Bühne noch brennt, ahnen und hoffen alle: Da kommt noch was. Und meistens kommt wirklich etwas: Die Zugabe.

Vielleicht ist es ein überraschendes Stück, etwas Leises, eine Covernummer oder auch der größte Hit der Band, auf den alle schon gewartet haben.

Ich war als Teenager oft bei Keimzeit-Konzerten in einer völlig verrauchten Kneipe im erzgebirgischen Affalter. Und da haben Keimzeit als Zugabe manchmal Lieder von Marianne Rosenberg gespielt. Joe Cocker hat 1988 bei seinem Konzert in Berlin als Zugabe gesungen: You are so beautiful. Der Pianist Igor Levit spielt nach Beethoven-Konzerten hin und wieder ein Arbeiterlied als Zugabe.

Auch sonst im Leben sind Zugaben etwas Tolles. Wenn Du eine Extraportion Schlagsahne von der Oma bekommst, ohne darum bitten zu müssen. Wenn jemand eigentlich aufbrechen will, aber doch noch bleibt, weil der Abend so schön ist.

Und Gott? Der hat das mit der Zugabe quasi erfunden, könnte man denken. Denn wenn Gott eine Zugabe gibt, dann so richtig.

Dann funkeln nachts nicht nur Millionen Sterne über dir, sondern einer von ihnen fällt dir in den Schoß. Dann bekommst du bei der Jubelkonfirmation nicht nur einen Segen, der dich zu Tränen rührt, sondern du triffst auch unerwartet deine alte Liebe wieder. Dann wachst du eines Morgens auf und spürst, wie deine Kraft zurück ist und obendrein läuft im Radio dein Lieblingslied. Dann bekommen die, die sich so lange ein Kind gewünscht und viele Monate in Arztpraxen, Behandlungszentren und Kinderwunschkliniken verbracht haben, nicht nur eins, sondern drei.

Das Wort „Gott“ fängt mit „G“ an. „G“ wie großherzig, gastfreundlich und gut.

Hinauf nach Jerusalem

Predigttext: Lukas 18,31–33 und nachdem das Wochenlied "Wir gehn hinauf nach Jerusalem" (EG.E 3) gesungen wurde

Wisst ihr: Ich war noch nie in Jerusalem. Ich kenne nur Fotos. Auf diesen Fotos sehe ich Mauern und Häuser aus hellen Steinen. Ich sehe malerische Gassen, Kirchen und natürlich die goldene Kuppel des Felsendoms, die fast immer im Sonnenlicht glänzt. Und fast immer ist der Himmel blau auf diesen Fotos. Jerusalem - ein Sehnsuchtsort. So sieht es auf den Bildern aus. So beschreiben es viele Menschen, schon in der Bibel.

Ich war noch nie in Jerusalem. Vielleicht reise ich irgendwann einmal hin. Keine Ahnung, wann das sein wird. Im Moment hab ich viel zu viel Angst. Angst vor Krieg und Luftalarm und Attentaten.

Das Auswärtige Amt sieht das auch so. Es rät von Reisen ab, nicht nur von Reisen nach Jerusalem natürlich, sondern auch von Reisen in die palästinensischen Gebiete. Allerdings sind Touristen dort sowieso selten anzutreffen, vermute ich. Nicht mal in den sog. besseren Zeiten.

Wie mag es Jesus mit Jerusalem gegangen sein? Wie seinen Jüngern?

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem.“ So sagt es Jesus zu seinen Freunden, da sind sie noch ein gutes Stück entfernt. Da sind sie erst kurz von Jericho und Jericho liegt nicht nur sehr tief im Vergleich zu Jerusalem. Es liegt auch 60 Kilometer weiter nordöstlich.

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem.“ sagt Jesus zu seinen Jüngern und ich höre das zunächst wie eine Verheißung. „Hinaufgehen.“ Das klingt gut. Das klingt nach Helle und Weite und Luft. Nach einer schönen Aussicht. Nach einem Ort wie auf den Fotos.

Vielleicht haben die Jünger Jesu Worte auch so gehört wie ich. Sehnsüchtig. Vielleicht haben sie gedacht: Ja, da wollen wir hin. Nach Jerusalem, in die Stadt, von der man sagt, sie sei die allerschönste. Dort können wir uns ausruhen nach der langen anstrengenden Reise.

Falls sie so träumen, die Jünger, macht Jesus ihnen einen Strich durch die Träumerei. Von Verhaftung spricht er, von Beschimpfung, von Misshandlung und Tod. Von seinem Tod in Jerusalem.

Jesus träumt nicht. Er sieht deutlich, was ihm bevorsteht, was ihn in Jerusalem erwartet. Seine Jünger dagegen kapieren es nicht, so steht es in der Bibel. Vielleicht glauben sie es auch einfach nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Und das verstehe ich. Es ist ja auch unbegreiflich, warum so etwas Schlimmes passieren sollte im schönen Jerusalem. Aber das fragt man sich ja immer. Warum gerade hier? Warum gerade in meiner Familie? Warum gerade bei meinen Glaubensgeschwistern? Warum in Afghanistan? In der Ukraine? Im Heiligen Land? Das kann doch alles nicht wahr sein.

Die Jünger verstehen Jesus nicht oder glauben ihm nicht oder wollen es einfach nicht wahrhaben. Und doch gehen sie weiter. Sie gehen mit Jesus weiter.

Und wir? Wie steht es mit uns? Mit uns und den Träumereien? Mit uns und dem Leid? Mit uns und dem Nicht-Verstehen-Können? Mit uns und der Nachfolge? Bleiben wir mit Jesus auf dem Weg?

Eben haben wir das Lied gesungen: „Wir gehen hinauf nach Jerusalem“ Und während wir es gesungen haben, sind wir fast unmerklich Teil dieser Jüngerschar geworden, die mit Jesus unterwegs ist, hinauf nach Jerusalem. In dem „Wir“ dieses Liedes sind wir inbegriffen. Wir hier im Dom. Jeder, der mitgesungen hat. Von Jericho aus sind wir hinauf nach Jerusalem gestiegen, zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Haben die Nacht mit ihm im Garten Gethsemane verbracht und ihn weinen gesehen. Sind bei seiner Verhaftung dabei gewesen und haben gestaunt, wie ruhig er blieb. Folgten ihm bis in den Vorhof des Hohepriesters. Standen am nächsten Tag unter dem Kreuz.

Waren dabei? Folgten? Standen? Staunten? Weinten? Nein, das ist falsch. Grammatisch ist das falsch. Das ist kein Lied im Präteritum. Es ist ein Lied im Präsens. Es spielt jetzt.

Das Lied macht etwas, das ich auch von Bildern kenne, die die Kreuzigung Jesu zeigen. Dort findet man manchmal Menschen, die da eigentlich nicht hingehören, ursprünglich nicht dabei gewesen sein können. Spätergeborene. Man erkennt sie an ihrer Kleidung, an den Uniformen und Frisuren. Hin und wieder hat sich der Maler oder die Malerin auch selbst mit in die Szene hineingemalt.

Mit Jesus hinaufgehen nach Jerusalem. Das geschieht jetzt. Weil wir jedes Jahr die Passionszeit begehen und immer wieder Jesu Leidensgeschichte durchschreiten.

Mit Jesus hinaufgehen nach Jerusalem. Das geschieht jetzt. Weil immer noch so viel gelitten und gestorben wird im Nahen Osten, in Afghanistan, in der Ukraine.

Mit Jesus hinaufgehen nach Jerusalem. Das geschieht jetzt. Weil – wie Dorothee Sölle gesagt hat – Christus auch heute noch leidet und stirbt, jedes Mal, wenn Unschuldige misshandelt und getötet werden. Egal auf welcher Seite der Grenze.

Mit Jesus hinaufgehen nach Jerusalem. Das geschieht jetzt und wenn ich ausreiße, wenn ich abhaue, verpasse ich etwas Wichtiges: Die Chance, zu verstehen, wer und wie Gott ist. Ein Gott, der sich ausliefert. Der sich uns ausliefert mit allen Konsequenzen.

Mit Jesus hinaufgehen nach Jerusalem. Das geschieht jetzt und wenn ich mich davonstehle, wenn ich weglaufe, dann verpasse ich das Wichtigste. Dann verpasse ich die Erfahrung, dass es keinen Weg um das Leiden herum gibt. Aber einen Weg durch das Leiden hindurch.

Diesen Weg geht Jesus. Dieser Weg ist Jesus.

Und ich gehe hinterher. Tastend, zögerlich und voller Angst. Aber ich gehe.

Mit Namen und Schuhgröße

Manchmal, wenn Linda aufwacht und noch etwas Zeit hat vor dem Aufstehen, zum Beispiel weil Samstag ist oder ihr Mann abends zu ihr gesagt hat: Ich mach morgen das Frühstück, bleib ruhig noch etwas liegen … Wenn Linda also nicht gleich nach dem Aufwachen aus dem Bett springen muss, wenn sie noch ein bisschen Zeit hat, dann kuschelt sie sich noch mal tief in ihre Decke hinein. Danach dreht sie den Kopf zum Fenster, schaut hinaus und sucht den hellen Streifen am Horizont. Und dann denkt sie an all ihre Lieben, an ihre Tochter und ihren Mann, an ihre Eltern und Geschwister, die Neffen, Patenkinder und Freunde. Sie denkt daran, was diese Menschen gerade beschäftigt, was sie brauchen, was ihnen helfen könnte. Und dann betet Linda. Für alle ihre Lieben, mit Namen und Schuhgröße.

Linda betet so:

Bitte segne das neue Knie meiner Mutter.

Segne die Augen meines Vaters. Sie sind wieder so trocken und machen ihm Sorgen.

Segne die Fußsohlen meiner Schwester. Du weißt schon warum.

Segne die trockene Stelle in der Armbeuge meiner Felizitas.

Sie kann nachts nicht schlafen, weil es so juckt.

Segne die Haare von Greta, sie wachsen gerade wieder so schön nach der Chemo.

Segne die Hände von Fritz. Die blöde Arthrose macht ihm zu schaffen.

Segne Irina. Sie sorgt sich so um ihren Mann.

Segne Jonathans Ohren, damit er die Schmerzen aufhören. Ach ja und die Nerven von Julia, damit sie ruhig bleibt, wenn alle wieder auf sie einreden.

Segne das Herz von Franz. Er ist verliebt, das erste Mal.

Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber du weißt ja, was los ist bei uns.

Danke, dass Du bist.

Und jetzt steh ich auf.

Gleich jetzt in 5 Minuten.

Versprochen.

Amen.

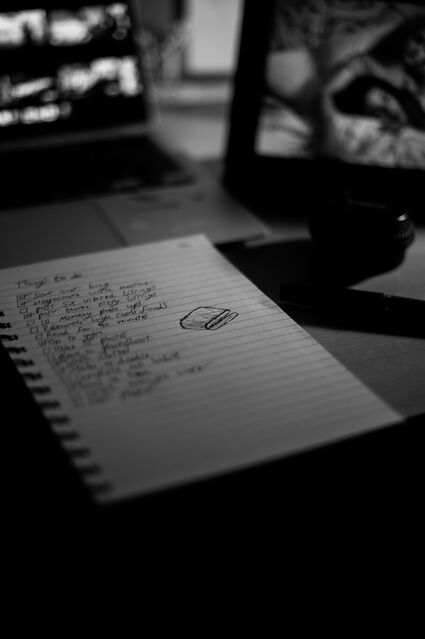

Mit Lars Messerschmitt ins neue Jahr

Das Haus Putzen.

Die Steuererklärung machen.

Mit dem Rauchen aufhören.

Das beste Buch der Welt schreiben.

Das ist die To-Do-Liste von Lars Messerschmitt. Zumindest ein Auszug daraus: Buch schreiben, mit dem Rauchen aufhören, Steuer erledigen, putzen, Linas Bett bauen.

Lars Messerschmitt hab ich dieses Jahr in einem Roman kennengelernt. Der Roman heißt „Kleine Probleme“ und beschreibt einen Tag im Leben von Lars. Nicht irgendeinen Tag. Es ist der 31. Dezember und Lars muss noch was erledigen. Und zwar, wie er selbst sagt: „alles“.

Lars ist ein liebenswerter Zeitgenosse, kreativ, phantasievoll, lustig. Aber er hat auch Probleme. Er kriegt viele Dinge einfach nicht auf die Reihe, schiebt sie vor sich her, manchmal jahrelang wie die Sache mit dem Bett seiner Tochter oder die Steuererklärung. Das nervt seine Kinder. Das nervt auch Johanna, seine Frau. Ganz schön nervt sie das.

Und heute, am Silvestertag, spitzt sich die Situation zu. Heute Nacht wird Johanna nämlich von einer Reise zurückkehren. Gegen Mittag schickt sie ihrem Mann eine Nachricht. Und darin steht, dass Lars bitte noch ein paar Geschenke einpacken, das Feuerwerk vorbereiten und schon mal den Nudelsalat für die Silvesterparty machen soll. Und weil Lars nicht gleich antwortet, schreibt Johanna wenige Minuten später: „Vergiss es, Lars. Ich frag jemand anderes.“ Und dann schreibt sie noch: „Mach’s gut, Lars.“

Dieses „Mach‘s gut“ löst bei Lars eine Krise aus. Wie meint Johanna das? Als Abschied? Will sie ihn verlassen? Hat er es verbockt, dieses Mal endgültig? Er beschließt, alles noch zu wenden. Er will es „gut machen.“ Und deswegen schreibt er voller Tatendrang eine To-Do-Liste. Darauf stehen zehn Dinge, die er bis Mitternacht erledigen will: Die Aufträge von Johanna, das Bett seiner Tochter, die Steuererklärung, der Hausputz, das beste Buch der Welt schreiben, Aufhören mit dem Rauchen …

Und ans Ende der Liste setzt Lars den Vorsatz: „Es gut machen“.

Nachdem Lars diese Liste geschrieben hat, zündet er sich eine Zigarette an und denkt darüber nach, welche Aufgaben sich am besten verbinden lassen und in welcher Reihenfolge er sie abarbeiten soll, er nimmt sein Smartphone zur Hand, um noch mal seine Emails zu checken und auf einmal ist eine Stunde vergangen. Und Lars weiß: Jetzt oder nie.

Haben Sie auch so eine To-Do- Liste wie Lars Messerschmitt? Also, ich hab eine. Ich hab Anfang dieses Jahres eine gemacht und morgen mach ich mir eine neue, für 2024. Ich finde diese Listen nämlich praktisch. Sie verhindern, dass mir etwas Wichtiges durchrutscht, dass etwas verlorengeht, was ich unbedingt in naher Zukunft erledigen muss. So was wie Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel.

Und eigentlich wäre es gut, so überlege ich, wenn nicht nur Lars, ich und ein paar andere so eine Liste hätten, sondern die ganze Welt oder sagen wir die Menschheit. Eine To-Do-Liste, damit uns nichts Wichtiges durchrutscht. Und da stünde natürlich drauf: All die Kriege beenden, die Welt gerechter machen und dafür sorgen, dass unser Planet bewohnbar bleibt.

Und wenn wir schon einmal dabei sind … Ich würde sogar sagen, dass Gott auch eine To-Do-Liste hat. Auf Gottes To-Do Liste stehen alle seine Verheißungen. Und falls Sie die noch nicht kennen, haben Sie etwas verpasst. Diese Verheißungen sind nämlich wunderschön.

- Zum Beispiel die, dass eine Zeit kommen wird, in der alle Waffen schweigen, überall auf der Welt und ganz besonders im Heiligen Land.

- Oder dass es den Menschen, die es im Moment noch schwer haben, einmal richtig gut gehen wird. Also den chronisch Kranken, den Alleinerziehenden, den Menschen mit einem Einkommen, das kaum zum Leben reicht. Sie werden einmal die Glücklichsten von allen sein.

- Und dann ist da noch die Verheißung mit dem Kind. Dass eine junge jüdische Frau ein Kind zur Welt bringen wird, das alles zum Besseren verändert.

So weit die To-Do-Liste Gottes. Und Lars würde jetzt vielleicht anmerken, dass Gott schon ziemlich lange mit dieser Liste beschäftigt ist und Dinge offenbar auch gern aufschiebt und dass es sich gut anfühlt, wenn Gott die gleichen Probleme hat wie man selbst, wie Lars also. Und ich würde antworten, dass das jetzt doch ein bisschen zu weit geht und Lars sich mal lieber ranhalten soll mit dem Bett und der Steuer und dem Nudelsalat für die Silvesterparty.

Mit Lars und seiner To-Do-Liste geht es mir so: Man denkt die ganze Zeit - das kann er gar nicht schaffen. Die Liste ist zu lang, die Zeit zu kurz und Lars zu sehr Lars. Aber dann folgt man ihm mit angehaltenem Atem durch die 11 Stunden, die ihm noch bleiben bis Mitternacht.

Wie er die Steuererklärung hinbekommt, indem er die meisten Quittungen einfach verbrennt.

Wie er Nudelsalat macht, obwohl er weder Mayonnaise noch eine Packung Nudeln im Haus hat, sondern nur ein paar Fünf-Minuten-Terrinen, aus denen er die Nudeln einzeln herausfischt.

Wie er kurzentschlossen das feucht gewordene Feuerwerk durch Wunderkerzen ersetzt. Schließlich ist ein „Wunder“ auch viel schöner als ein „Werk“.

Man freut sich mit ihm, man leidet, man fiebert mit. Und ich verrate Ihnen jetzt natürlich nicht, wie das Ganze ausgeht, ob Lars es hinbekommt. Aber was ich Ihnen verrate ist, dass ich das Buch zugeklappt habe und dachte: Alles ist möglich.

Und das war ein guter Gedanke, vor allem am Ende dieses grässlichen Jahres. Denn es ist doch so. Gefühlt wird alles immer schlimmer und die To-Do-Liste unserer Welt länger und länger.

Aber der Eindruck täuscht. Manches geht auch voran.

- Seit Jahrzehnten sinkt die Kindersterblichkeit auf der Welt.

- Aids ist unter Kontrolle.

- Die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes so gut wie gestoppt.

- Und vor den Seychellen sind wieder Blauwale aufgetaucht, die größten, zeitweise fast verschwundenen Lebewesen unserer Erde.

Und wenn wir das geschafft haben, können wir das andere auch schaffen.

Aber was ist nun mit Gott und seinen Verheißungen? Ja, da steht auch noch etwas aus, aber immerhin: Dieses jüdische Kind ist geboren. Es liegt in der Krippe und schaut uns an und in seinem Blick liegt die Frage, ob wir im neuen Jahr nicht zusammen das eine oder andere erledigen und ein paar Wunder vollbringen wollen.

Mädchen mit dunklen Augen und einem Kind im Bauch

Manchmal stelle ich mir vor, dass die Figuren der Weihnachtsgeschichte aus den Seiten der Bibel heraus klettern. Dass sie in unsere Zeit springen und dann eine Weile unter uns leben.

Die schwangere Maria zum Beispiel. Sie ist noch minderjährig. 14 oder 15 Jahre alt. Wo könnte ich sie finden im Hier und Jetzt?

Vielleicht ist sie ja in einer WG für minderjährige Schwangere untergekommen. Solche WGs gibt es. Ich hab erst neulich etwas darüber gelesen. Vielleicht wohnt Maria dort zusammen mit einem anderen Mädchen. Mit Jasmin zum Beispiel, die genauso dunkle Augen hat wie Maria und auch schwanger ist.

Jasmin und Maria verstehen sich gut, so stelle ich mir das vor. Sie kochen zusammen, schauen abends gemeinsam Youtube.

Tagsüber macht Jasmin eine Ausbildung. Jedenfalls noch. Wie es weitergeht, wenn das Kind da ist, weiß sie nicht. Manchmal bekommt sie es deswegen mit der Angst.

Jasmin und Maria tauschen ihre Umstandshosen, schicken sich lustige Videos und sie reden miteinander. Jasmin erzählt fast jeden Tag von den dummen Sprüchen ihres Ausbilders. Maria nickt und denkt daran, was sie zuhause zu hören bekommen hat als sich ihr Bauch unter dem Kleid abzuzeichnen begann.

Irgendwann wenn es draußen schon dunkel ist, zünden die beiden Kerzen an. Und dann erzählt Maria mit leiser Stimme von dem Engel, der sie damals in Nazareth besucht hat, der gesagt hat, dass Maria gesegnet ist, dass sie bald ein Kind bekommt und dass es ein ganz besonderes Kind sein wird. Jasmin nickt. Mit Engeln kennt sie sich aus. Sie hat sogar einen als Tattoo auf ihrer Schulter. Und dass auch ihr Kind etwas Besonderes sein wird so wie das Kind von Maria, das glaubt sie von ganzem Herzen.

Irgendwann fragt Jasmin Maria: „Hattest Du keine Angst als der Engel dich besucht hat?“ „Am Anfang schon“, antwortet Maria. „Aber bevor er fortgegangen ist, hat er mich umarmt und dann hat er die Angst irgendwie mitgenommen.“ Und da verschwindet auch die Angst aus Jasmins Augen und sie streichelt ihren Bauch und denkt: Das werde ich schon irgendwie hinbekommen mit der Ausbildung und dem Kind.

Lange sitzen sie noch beieinander: Mädchen mit dunklen Augen, mit einem Kind im Bauch und einer ungewissen Zukunft. Aber gerade sie sind guter Hoffnung. Gerade sie sind gesegnet und voll der Gnade.

Was Besseres als einen Stall

Hartmut ist ein bisschen poltrig. Viele Jahre hat er ein Landhotel geführt, zusammen mit seiner Frau. Sie haben es kurz nach der Wende eröffnet, obwohl damals viele gesagt haben: Das lohnt sich nicht hier auf dem Land. Die Unkenrufer haben sich geirrt. Es gab immer genug Gäste im Hotel. Sie kamen zum Wandern, zum Jagen, zum Ausspannen. Sie haben ihre Schulanfänge und 80. Geburtstage hier gefeiert, ganz groß in Familie, Kremserfahrt inklusive.

Im nächsten Jahr feiert Hartmut seinen 80. Geburtstag. Mittlerweile führt seine Tochter das Hotel. Aber Hartmut kommt fast jeden Abend her und setzt sich immer an die gleiche Stelle am Tresen. Er lässt sich ein kleines Bier zapfen, später noch eins. Er redet mit den Gästen. Einmal Wirt, immer Wirt.

Er ist ein bisschen poltrig. Er neigt dazu, seine Tochter herumzuschicken. Er denkt, dass er immer noch am besten weiß, was wann wie zu machen ist. Er mag keine Ärzte und hasst es, wenn sie ihm raten, sich auch mal auszuruhen.

In der Weihnachtsgeschichte kommen die Wirtsleute und Hotelbesitzer schlecht weg. Denn warum musste Maria Jesus in einem Stall zur Welt bringen? Weil niemand ein Zimmer hatte für die Hochschwangere. Vielleicht war wirklich alles voll. Vielleicht wirkten Maria und Joseph auch einfach zu abgerissen.

Hartmut neigt dazu, seine Tochter herumzuschicken und poltert gern. Aber er ist auch herzensgut. Wenn wir uns alle paar Monate mal treffen, schaut er mir aufmerksam ins Gesicht. Neulich hat er gesagt: Du siehst so blass aus, ist alles in Ordnung? Als seine Tochter nach einer schweren Entbindung entkräftet im Krankenhaus lag, weigerte er sich zuhause, mit dem Rest der Familie zu feiern. Erst muss es ihr wieder besser gehen, hat er damals gesagt.

Seit dem Sommer wohnt eine Familie aus der Ukraine im Hotel. Eine Mutter mit zwei Töchtern. Sag noch mal einer, dass Wirtsleute und Hotelbesitzer kein großes Herz haben. Und ich wette: Hätten Maria und Joseph vor vielen Jahren bei Hartmut vorm Tresen gestanden - er hätte sie nicht fortgeschickt. Er hätte ein Zimmer gefunden, irgendwo. Er hätte was ausgeräumt oder was freigemacht oder notfalls Martins Heinze angerufen oder Frau Schuffenhauer und gefragt, ob sie noch Platz haben. Er hätte was gefunden. Was Besseres als einen Stall.

Mein schönster Totensonntag

Gleich beim Hereinkommen sah ich sie. Einen Jungen mit blauer Wollmütze und ein Mädchen im pinken Kleid. Die beiden saßen zusammen mit ihrer Mutter weit vorn, gleich hinter der Pfarrerin.

Ich war in einem Gottesdienst. Es war Totensonntag, also der Tag, an dem die Namen der Gemeindeglieder vorgelesen werden, die im vergangenen Jahr gestorben sind.

Die beiden Kinder drückten den Altersdurchschnitt der Anwesenden gewaltig. Überhaupt gaben sie diesem Gottesdienst eine besondere Farbe. Denn während wir das erste Lied sangen, stand das Mädchen auf, ging zur Pfarrerin und umarmte sie. Beim zweiten Lied holte der Junge eine Tüte mit Süßigkeiten hervor, drehte sich um und bot sie lächelnd den Leuten hinter ihm an. Kurz vor der Predigt begannen die beiden allen Ernstes Luftballons aufzublasen.

Das Überraschende war: Niemand schimpfte oder schickte die Kinder hinaus. Und warum auch? Es fühlte sich irgendwie richtig an, was die beiden taten. Denn in der Predigt sprach die Pfarrerin von einem heiteren neuen Himmel und einer fröhlichen neuen Erde. Und wegen des Jungens mit der blauen Mütze und dem Mädchen im pinken Kleid wusste ich genau, was die Pfarrerin meinte: Einen Ort, an dem Menschen teilen und andere umarmen, wenn ihnen danach ist. Und ich dachte: Wenn die Verstorbenen jetzt an so einem Ort sind, dann geht es ihnen wirklich gut.

Nach der Predigt, sangen wir ein Himmelslied. Und dabei standen die Kinder auf, traten in den Mittelgang und drehten sich mit ausgebreiteten Armen. Die Heiligenfiguren, die das Geschehen von den Wänden herab beobachten, schauten ernst. Ich glaube, das Ganze war ihnen dann doch etwas zu wild. Aber Jesus auf dem Gemälde über dem Altar lächelte – ich konnte es ganz genau erkennen.

Irgendwann verließen die Kinder dann doch den Gottesdienst. Nicht lange vor dem Segen war das. Als ich aus der Kirche kam, lagen die bunten Hüllen ihrer Luftballons vor der Tür. Die Kinder waren fort. Ich sah sie noch in der Ferne rennen. Leicht und frei.

Doro und Thies

Was haben Doro und Thies gemeinsam?

Erstmal nicht viel. Doro ist Ende 40. Sie lebt in einer sächsischen Kleinstadt und betreibt dort einen Fußpflegesalon.

Thies ist sechs. Er wohnt in Leipzig und ist letztes Jahr eingeschult worden. Er ist ein helles Köpfchen, sagt seine Lehrerin, aber auch, dass es ihm noch schwer fällt, sich zu konzentrieren. Thies selber ist das noch gar nicht aufgefallen. Er geht gerne in die Schule, vor allem, weil er dort seine Freunde trifft. Am meisten mag er Sport.

Doro geht auch gern auf Arbeit. Sie liebt es, morgens die Tür zu ihrer Praxis aufzuschließen und die stillen aufgeräumten Räume zu betreten. Sie mag die Menschen, die zu ihr zur Fußpflege kommen. Vor allem ihre Geschichten.

Natürlich teilen nicht alle Doros Begeisterung für ihren Job. Manche finden es eklig, dass sie den ganzen Tag mit Füßen, Nägeln und Hornhaut zu tun hat. Beim letzten Klassentreffen hat eine ehemalige Mitschülerin (die schon früher eine blöde Kuh war) zu ihr gesagt: Dass du mal in der Fußpflege endest, hätte ich nicht gedacht. Du hattest doch so gute Zensuren. Warum hast Du nicht studiert?

Doro heißt eigentlich Dorothea. Der Name bedeutet: Gottesgeschenk. Und als Kind hat sich Doro immer vorgestellt, wie ihre Eltern eines Tags nach dem Aufwachen ins Wohnzimmer gegangen sind und dort im Stubenwagen ihr Gottesgeschenk fanden - ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid mit einem himbeerroten Band über dem Bauch. Das Kleid kennt Doro von ihren Taufbildern. Und wenn ihr jemand blöd kommt - wie diese ehemalige Klassenkameradin - denkt sie einfach an diese Fotos und daran, was ihr Name bedeutet.

Der Name „Thies“ ist eine Kurzform von Matthias. Und „Matthias“ heißt übersetzt auch, na klar: Gottesgeschenk. Allerdings: Als Thies heute von seinem Papa aus dem Hort abgeholt wird, sieht er gar nicht nach Geschenk aus … Er ist verrotzt, dreckig und stinkesauer. Es gab eine Rauferei. Und angeblich war Thies schuld, dabei hat doch Luca angefangen, aber das hat ihm die Hortnerin nicht geglaubt. Auf dem Beifahrersitz in Papas Auto schimpft Thies und weint.

Noch nie hat Thies jemand gesagt, dass sein Name Gottesgeschenk bedeutet, aber gespürt hat er es schon oft. Auch heute. Sein Papa schaltet den Motor noch mal aus und lässt sich alles genau erzählen. Er hört zu, fragt nach. Nach einer Weile wird Thies ruhiger. Er klettert noch mal kurz zu seinem Papa rüber. Sie drücken sich. Dann fahren sie nach Hause.

Von den Sternen und den Menschen (Zum Lied: Weißt du, wieviel Sternlein stehen)

Wilhelm ist ein fröhlicher und aufgeweckter Junge von 14 Jahren. In der Schule kommt er gut mit. Lesen, Rechnen, Religion. Alles fällt ihm leicht. Manchmal sogar zu leicht. Wenn die anderen noch rechnen oder mühsam buchstabieren, langweilt sich Wilhelm und fängt an, Quatsch zu machen. Wehe, wenn der Lehrer das mitbekommt. Dann setzt es was. Schläge sind in Wilhelms Schule gang und gäbe.

Nach der Schule geht Wilhelm nach Hause. Er wohnt bei seinem älteren Bruder Karl. Warum er bei seinem Bruder wohnt? Wilhelm hat keine Eltern mehr. Sie sind beide tot. An die Mutter kann er sich gar nicht mehr erinnern. Aber an seinen Vater, an den erinnert er sich noch gut. Der ist gestorben als Wilhelm 13 war.

Nach dem Tod des Vaters ist Wilhelm zu seinem Bruder Karl gezogen. Bei Karl, seiner Frau und ihren Kindern geht es Wilhelm gut. Nachmittags spielt er meist mit seinen kleinen Neffen. Sie jagen die Enten kreuz und quer über die Wiese und dann spielen sie Baumfangen. Die Neffen klettern auf Bäume und Wilhelm versucht sie mit seinen langen Armen herunter zu pflücken. Das ist ein Spaß.

Nur manchmal wird Wilhelm traurig. Das ist meistens abends, wenn seine Neffen ins Bett gegangen sind und Karl sich an seinen Schreibtisch zurückzieht. Dann fühlt sich Wilhelm allein. Oft setzt er sich dann auf die Schwelle vor‘s Haus. Er denkt an seinen Vater zurück und betet, dass es ihm gut geht, da wo er jetzt ist.

Und Wilhelm findet Trost beim Anblick der vielen Sterne, die am nächtlichen Himmel funkeln. Je dunkler es wird, desto mehr Sterne kann man sehen und Wilhelm versucht, jedem Stern einen Menschen zuzuordnen, den er kennt. Zuerst sucht er Sterne für die Neffen aus, dann einen für Karl und seine Frau, dann für alle Klassenkameraden. Dem freundlichen Schuster sucht Wilhelm einen Stern aus und der Bäckersfrau. Irgendwann fällt ihm niemand mehr ein und da entschließt er sich, auch den Verstorbenen Sterne zu geben. Einen schönen hellen Stern wählt er für seine Mutter. Einen anderen dicht daneben macht er zum Stern seines Vaters. Und da fühlt sich Wilhelm gar nicht mehr so allein. Es sind ja immer alle bei ihm. Sogar seine Eltern schauen vom Himmel auf ihn herab.

Viele Jahre sind vergangen. Wilhelm ist nun erwachsen. Und er ist Pfarrer geworden. Ein guter Pfarrer, nicht so einer von den strengen, die ihre Konfirmanden anschreien oder ihre Religionsschüler schlagen. „Gott ist großherzig und sanftmütig. Er will nicht, dass wir Menschen einander wehtun.“ Das sagt Wilhelm, wenn ihn jemand fragt, warum er nicht strenger zu den Kindern ist. Die Erwachsenen schütteln dann missbilligend den Kopf, aber die Kinder, die lieben Wilhelm. Immer sind welche um ihn herum. Verwandte und Freunde schicken ihre Söhne und Töchter zu ihm, damit sie eine Weile bei ihm wohnen und etwas von ihm lernen.

Eigene Kinder hat Wilhelm noch nicht. Aber er ist verheiratet. Auguste heißt seine Frau und Wilhelm dankt Gott jeden Tag, dass er sie hat.

Abends sitzen die beiden oft vor ihrem Haus, schauen in den Sternenhimmel. Und dann denken sie sich aus, welcher Stern zu welchem Menschen gehört. Manchmal singt Wilhelm seiner Frau dann auch etwas vor. Liebeslieder.

Wenn die Kinder, die bei Wilhelm zu Gast sind, das hören, kichern sie in ihre Kissen hinein. Liebe. So was Albernes. Aber dann hören sie doch zu. Und das ist das Lied, das Wilhelm am liebsten für seine Frau singt:

So viel Stern am Himmel stehen, an dem blauen Himmelszelt; so viel Schäflein, als da gehen in dem grünen grünen Feld; so viel Vöglein als da fliegen, als da hin und wieder fliegen, so viel mal seist du gegrüßt, so viel mal seist du gegrüßt.

Die Grillen zirpen. Die Sterne funkeln. Auguste schaut ihren Wilhelm sehr verliebt an. Da bläken drei Kinder-stimmen aus dem offenen Fenster im oberen Stockwerk: „So viel mal seist du gegrüßt“. Wilhelm fährt hoch und droht mit der Faust. Aber er meint es nicht so, das wissen die Gastkinder und verkriechen sich lachend in ihre Betten.

Noch einmal sind viele Jahre vergangen. 48 Jahre ist Wilhelm mittlerweile alt. Er ist Superintendent geworden und wohnt in Ichtershausen. Auguste ist tot. 17 Jahre waren sie verheiratet. Kinder haben die beiden keine bekommen.

Aber 5 Jahre nach dem Tod von Auguste hat Wilhelm noch einmal geheiratet. Eine junge Frau namens Luise. Und nun ist Luise schwanger. Wilhelm wird Vater. Das hat er sich schon so lange gewünscht. Wilhelm dankt Gott jeden Tag für Luise und das Kind in ihrem Bauch.

Es ist Samstagabend. Morgen ist Gottesdienst und Wilhelm hat mit der Predigt noch nicht mal angefangen.

Er sitzt lieber mit seiner Frau auf der Bank vor dem Haus und schaut in den Sternenhimmel.

Sie reden nicht. Wilhelm hängt Erinnerungen nach, traurigen und schönen. Irgendwann beginnt er zu summen. Es ist immer noch sein Lieblingslied … so viel Stern am Himmel stehen. Aber er kommt nicht weit. Luise scheucht ihn hoch. „Ab mit dir ins Arbeitszimmer“, sagt sie. „Du musst noch eine Predigt schreiben.“

Oben angekommen setzt sich Wilhelm an seinen Schreibtisch. Er schaut nach, zu welchem Bibeltext er morgen predigen muss. Dann schlägt er die Bibel auf und sucht die Stelle beim Propheten Jesaja. Wilhelm liest:

„Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? Der Herr führt das Heer der Sterne vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.“

Wilhelm löst die Augen von dem Text, er nimmt das aufgeschlagene Buch in die Hand und tritt an das geöffnete Fenster. Er schaut nach oben und sieht den Sternenhimmel, wie Gott ihn geschaffen hat. Und noch einmal sucht Wilhelm einen Stern für alle seine Lieben aus. Einen Stern für seinen Vater, einen für seine Mutter, für Karl und die Neffen. Für Auguste, Luise und das Kind in ihrem Bauch. Alle sind sie bei ihm. Keiner fehlt. Und das macht ihn dankbar. Und dann liest Wilhelm noch einmal die Stelle bei Jesaja: „Der Herr ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.“ Und während Wilhelm liest, hört er von unten seine Frau Luise, die das Lied weitersummt, das er vorhin begonnen hat.

Und da am Fenster, mit der Bibel in der Hand, fällt Wilhelm ein neuer Text ein zur Melodie dieses Liebeslieds.

Es ist ein Lied von den Sternen und von den Menschen.

Ein Lied darüber, dass alles seinen Platz hat und nichts verloren geht und sei es auch noch so klein. Und es ist ein Lied von Gott und seiner großherzigen Liebe, die alles hält und birgt: Jede Mücke, jeden Stern und jedes Menschenkind, auch dich und mich.

(Se non è vero, è ben trovato.)

Gebrauchsanleitung für das Beten

Beten geht so:

Halte gleich früh Ausschau nach einer beschlagenen Fensterscheibe und schreib den Namen eines Menschen darauf, der dir am Herzen liegt oder den Namen eines Ortes oder eines ganzen Landes. Alles, was gerade dein Gebet braucht. Ein Spiegel geht auch oder ein Autofenster. Es kann auch ein fremdes sein.

Falls du heute an einer Kirche vorbeikommst, drück die Klinke herunter und wenn sie offen ist, geh hinein. In Kirchen kann man gut beten - wenn es still und groß ist um einen herum. Manchmal gibt es sogar Kerzen, die man anzünden darf. Das ist das Schönste: Das eigene Gebet leuchten sehen. Sehen wie es Licht verbreitet.

Beten geht so:

Wenn Dir heute etwas Schönes widerfährt oder etwas gelingt: Wenn Du einen guten Einfall hast oder ein Tor schießt oder den letzten Parkplatz bekommst oder dir das erste Mal eine Crème brûlée gelingt, dann sag „Danke“ und wirf eine Kusshand in den Himmel.

Überhaupt: Achte auf die Himmelstöne. Sie kommen von den Glockentürmen. Mittags und abends. In jeder Stadt und fast in jedem Dorf. Lass dich unterbrechen von ihnen. Hör einfach kurz auf, mit allem was du gerade tust. Nur einen Moment. Mit dem Essen. Mit dem Lesen. Mit dem Rotieren. Mit dem Weinen. Spüre: Da ist noch mehr. Da ist noch eine andere Welt. Sie ist da und sie klingt in dein Leben hinein.

Und wenn es dann Nacht geworden ist und du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil der Tag so voll war und dir immer noch was einfällt, was Du erledigen musst, dann falte die Hände und sprich ein Gebet. Es muss nicht besonders schön sein oder gut formuliert. So was ist Gott egal. Sag einfach: Jetzt bist Du dran, lieber Gott. Hab acht auf diesen und jenen. Schenk mir morgen Kraft. Und lass mich jetzt gut schlafen. Danke schon mal im Voraus und Amen.

Heute irgendwo

Irgendwo wird heute einer Frau die Papiertüte reißen, in der sie ihre Einkäufe transportiert. Alles aus der Tüte wird auf den Boden rutschen: Äpfel, Kartoffeln und Schokolade. Und zum Schluss auch die beiden Joghurtbecher, die -- wie durch ein Wunder – heil bleiben werden.

Irgendwo sagt heute ein Arzt zu seiner Patientin: Jetzt sind die 5 Jahre vorbei. Sie haben es geschafft.

Irgendwo findet heute eine Straßenmusikerin einen 100 Euro-Schein in ihrem Hut, den sie ein paar Meter vor sich aufgestellt hat.

Irgendwo sitzt heute ein 14jähriger auf dem Fensterbrett in seinem Zimmer und wartet sehnsüchtig auf seinen Freund.

Irgendwo holt heute eine Mutter ihr Kind aus der Kita ab und nach wenigen Metern wird das Kind einen Wutanfall bekommen und sich schreiend auf die Straße werfen. Aber statt nun selbst zu schreien, wird sich die Frau neben das Kind setzen und sagen: Ich bin auch ganz schön fertig.

Irgendwo feiert heute jemand seinen 45. Geburtstag. Und während er unter dem Gejohle seiner Freunde die Kerzen auf dem Kuchen ausbläst, wird er erstaunt bemerken, dass die Hälfte seines Lebens nun schon vorbei ist.

Irgendwo steht heute ein frisch verliebter 80jähriger in einem Blumenladen und stellt sorgfältig einen Strauß zusammen, aus Tulpen, Freesien, Anemonen. Wollen Sie Grün dazu? fragt die Verkäuferin und muss kichern, sie weiß auch nicht wieso.

Irgendwo baut heute jemand an seinem Haus, das eine Granate zerstört hat und ein anderer entschließt sich, den Ort zu verlassen, an dem er so viele Jahre gelebt hat und der nun in Trümmern liegt. Überall ist es besser als hier, denkt er sich. Aber ob das stimmt? Und in Christchurch, im Süden Neuseelands, bereiten sie sich auf Mittwoch vor.

Und ich bete für sie alle: Ach Gott, sei einfach da. Sei dabei. Halte die Wütenden, die Sehnsüchtigen, die Kranken und die Geheilten. Die Trauernden, die Glücklichen, die Verliebten, die Kinder. Sei einfach da. Mitten in unserem Leben.

Den Despoten zum Trotz

Augustus hieß der Kaiser, der über das riesige römische Reich herrschte, als Jesus geboren wurde. Unser Monat „August“ erinnert bis heute an ihn. Was Augustus damals tat oder sagte, hatte Auswirkungen bis in den letzten Winkel seines Reichs. Meist waren die Auswirkungen unerfreulich. Zum Beispiel wenn Augustus seine knallharte Finanz- und Steuerpolitik durchzog und jeden Widerstand dagegen rücksichtlos bekämpfte.

Männer wie Augustus in unserer Zeit zu finden, ist leicht. Es gibt sie in der Wirtschaft und in der Politik. Sie sitzen an langen Tischen und treffen einsame Entscheidungen, die ihre Angestellten in Schrecken versetzen oder ihr Land und manchmal sogar die ganze Welt.

Auch die Weihnachtsgeschichte geht so los: Sie geht mit einer finanzpolitischen Entscheidung los, die Augustus fällt und die tausende Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Auch Maria und Joseph. Zunächst sieht es nicht gut aus für die beiden. Und das liegt auch an Augustus.

Aber – und das ist das Schöne – im Laufe der Erzählung tritt Augustus immer mehr in den Hintergrund. Er wird unwichtig für die Geschichte. Wichtig wird, wie es der kleinen Familie gelingt, sich durchzuschlagen. Wichtig wird, dass Maria und Joseph ein Dach über dem Kopf finden, auch wenn es nur ein Stalldach ist. Dass Maria die Geburt überlebt und das Neugeborene auch. Dass Engel in Jubel ausbrechen über dieses Kind.

Ich höre die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr. Aber ich höre sie jedes Jahr neu. Dieses Jahr höre ich sie als Widerstandsgeschichte. Am Ende zählt nicht der Kaiser in Rom, sondern nur diese kleine Familie mit ihrem Neugeborenen.

Vor einigen Wochen hab ich ein Foto in einer Zeitschrift gefunden. Darauf war ein Garten in der Ukraine zu sehen. In dem Garten befand sich ein Verschlag aus Stein und Holz, bedeckt mit einer Plastikplane. Svitlana hat dort den ganzen Sommer gelebt, nachdem ihre Wohnung ausgebombt worden war. Neben dem Verschlag stand ein kleiner verrosteter Holzofen. Und darauf eine Vase mit Blumen. Wie zum Trotz. Den grässlichen Umständen zum Trotz und den Despoten an ihren langen einsamen Tischen.

Listen

Paulus schreibt Listen. Er geht auf und ab. Überlegt. Wenn ihm etwas einfällt, setzt er sich hin, notiert ein Stichwort, dann noch eins. Er notiert das Wort „Aufruhr“. Er notiert „Geduld“, dann „Liebe“, etwas später „Angst“.

Paulus ordnet die Worte. Bringt sie in eine Reihenfolge. Korrigiert sich, stellt etwas um. Irgendwann ist er zufrieden. Paulus schreibt Listen.

Ich schreib auch manchmal Listen, v.a. dann wenn ich etwas nicht vergessen will.

Ich schreibe Listen, auf denen steht, was ich besorgen muss: Brötchen, Milch und Petersilie.

Listen auf denen steht, was ich machen muss, für die Arbeit aber auch privat: diese und jene Rechnung bezahlen, beim Zahnarzt anrufen, das Seminar kommenden Dienstag vorbereiten.

Manche Listen schreib ich für mich. Manche Listen schreib ich für andere, wie meine Wunschliste bei Amazon oder auch mal eine Einkaufsliste für meinen Sohn.

Ich schreib meine Listen mit Bleistift oder Kuli oder tippe sie ins Handy.

Ich finde: Listen haben etwas Beruhigendes.

Ich weiß es gibt da irgendwo einen Zettel in meiner Hosentasche, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann.

Ich weiß: Es gibt da diese Datei auf meinem Smartphone, in der ich das Wichtigste festgehalten habe.

Und selbst wenn gerade alles drunter und drüber geht. Wenn mir der Kopf schwirrt oder die Nerven blank liegen, dann ist da immer noch irgendwo diese Liste, an die ich mich halten kann.

Listen haben etwas Beruhigendes.

Im Moment kann ich Beruhigung gut gebrauchen.

Paulus schreibt Listen. Mehrere.

Er schreibt nicht mit Kugelschreiber oder Bleistift und natürlich auch nicht in ein Smartphone. Er schreibt seine Listen auf Papyrus. Mit rußhaltiger Tinte und einem angespitzten Schilfrohr.

Worum es in den Listen des Paulus geht? Es geht wie bei meinen Listen darum, Wichtiges festzuhalten. Aber das, was Paulus festhält, ist wichtiger als Petersilie oder dass bis übermorgen eine Rechnung bezahlt werden muss.

Paulus schreibt Listen, die seine Erfahrungen festhalten, seine Erfahrungen als Christ. Er schreibt diese Listen für sich und für andere. Die anderen - das sind die Christen und Christinnen in Korinth.

Zuerst listet Paulus auf, was er durchgemacht hat in den letzten Jahren. Auf seiner Liste stehen: Schläge, Gefängnis, Hunger, Bedrängnis, Not und Angst. Das sind nur Stichworte. Aber für Paulus steht hinter jedem Wort etwas, das er selbst erlebt hat. Jedes der Worte ruft Erinnerungen wach und Gefühle. Er schreibt „Gefängnis“ und sieht wie sich die Haare an seinen Unterarmen aufstellen. Er schreibt Angst und spürt wie sein Herz eng wird.

Als ich mir diese erste Liste des Paulus vor ein paar Wochen schon einmal angeschaut hab, bin ich schnell darüber hinweggegangen. Das geht mir jetzt anders. Im Moment weiß ich genau, wie sich Angst anfühlt. Und ich sehe wie Not und Bedrängnis mit den Flüchtenden kommen, die in Zügen und Bussen bei uns eintreffen. Und ja: Solche Erfahrungen müssen festgehalten werden. Sie sind wichtig.

Alle, die gerade debattieren oder Entscheidungen treffen über Waffenlieferungen, über Strategien und Zugeständnisse an Putin sollen immer wieder auf sol-che Listen schauen. Listen, die die Erfahrungen festhalten, die Menschen im Krieg machen.

Paulus schreibt Listen. Eine erste mit schmerzhaften, bedrückenden Erfahrungen. Dann schreibt er eine zweite Liste. Sie ist genau das Gegenteil der ersten. Es ist eine Geschenkeliste. Aber es geht nicht um Geschenke, die Paulus gern hätte, sondern um Geschenke, die er schon bekommen hat. Von Gott bekommen hat. Paulus taucht das angespitzte Schilfrohr in die rußhaltige Tinte und schreibt: „Geduld“, „Kraft“, „Erkenntnis“ und „Selbstlosigkeit“. Und ich bin so froh, dass es auch diese zweite Liste gibt bei Paulus. Not, Angst und Hunger quälen Menschen und machen schnell egoistisch. Aber das ist kein Automatismus. Immer wieder besiegen Menschen ihre Angst. Sie gehen in Russland auf die Straße, obwohl sie wissen, dass sie dafür verhaftet werden. Sie rücken in dem überfüllten Bus, der sie über die Grenze bringen soll, so eng wie es nur irgendwie geht zusammen, damit dieses eine Kind noch Platz hat und eine Familie beieinander bleiben kann. Auch das ist wichtig. Auch das gehört aufbewahrt, damit wir uns daran erinnern und daran festhalten. Gerade dann wenn die Nerven blank liegen.

Und das bringt mich zur dritten Liste, die Paulus schreibt mit rußhaltiger Tinte. Diese dritte Liste ist be-sonders. Nicht mehr so eindeutig. Es ist als ob Paulus seine beiden ersten Listen nun ineinander schiebt. Die mit den schlimmen Erfahrungen und die mit den Geschenken.

Er schreibt: So ist unser Leben als Christen, als solche, die Christus nachfolgen: Wir sind die Sterbenden und siehe wir leben.

Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet.

Wir sind die Traurigen, aber allezeit fröhlich.

Wir sind die Armen, die doch viele reich machen.

Wir sind solche, die nichts haben und doch haben wir alles.

Und doch. Und siehe. Aber. Das sind die Worte, mit denen sich am besten ausdrücken lässt, wie wir als Christen unterwegs sind. Es ist eben immer beides in uns. Ohnmacht, aber auch Kraft

Kummer, aber auch Trost,

Angst, aber auch Hoffnung.

Passionsdunkel, aber auch Osterlicht. Es ist immer gleichzeitig da.

Paulus schreibt Listen. Listen haben etwas Beruhigendes finde ich. Vor allem, wenn einem der Kopf schwirrt und die Nerven blank liegen.

Ich nehme einen Zettel und einen Stift. Ich schreibe untereinander: Windeln, Duschgel, Zahnbürsten, Binden, Shampoo, Babycreme.

Lauter Dinge, die ich kaufen und abgeben will für die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen.

Und dann schreib ich noch, was jetzt zu tun ist:

Hoffen

Beten

Suchen.

Jagen.

Den Frieden suchen und ihm nachjagen mit allem, was wir haben.